公 告

《象山县东陈乡樟岙村历史文化名村保护规划》已委托杭州市城市规划设计研究院组织编制完成,为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,现将规划草案予以公告。公告时间为2017年10月24日至2017年11月22日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我们汇总和整理。

联系地址:象山县东陈乡沙岗村兴岗西路2号

联系人:刘晓科联系电话:59125714

东陈乡人民政府

2017年10月24日

规划简介

第一条项目背景

为正确处理樟岙村市级历史文化名村保护与发展的关系,更好的做好名村保护,保障村庄可持续发展,编制《象山县东陈乡樟岙村历史文化名村保护规划》(以下简称“本规划”)。

第二条指导思想

贯彻执行“科学规划、严格保护”的方针,依据国家、浙江省、宁波市等规范要求实施分级保护,保持和延续村庄传统格局和历史风貌,维护历史文化遗产的真实性和完整性,挖掘历史文化内涵,与旅游产业开发相结合,融入到美丽乡村建设。

第三条规划原则

1、保护历史真实载体的原则。

2、保护历史环境的原则。

3、合理利用、永续利用的原则。

4、因村制宜、彰显特色的原则。

第四条规划目标

实现对历史建筑物和历史环境的有效保护,维护樟岙历史文化名村的整体风貌特色与格局,保护和弘扬樟岙村非物质文化遗产特色,改善人居环境,实现村庄发展与历史文化环境的融合。

第五条规划定位

宁波市以千年古道、非遗文化和古樟保护为特色的历史文化名村,宁波市集休闲观光、历史文化、乡村体验、旅游度假等为一体的乡村旅游目的地。

第六条规划任务和重点

1、保护名村整体格局。

2、划定保护层次,切实保护好历史遗产。

3、调整用地布局,完善基础设施,提高村民生活水平。

4、继承弘扬村庄的文化传统及保护非物质文化遗产。

5、积极发展旅游产业。

第七条规划期限

本次规划期限为2016-2025年。其中近期规划2016-2019年,远期规划2020-2025年。

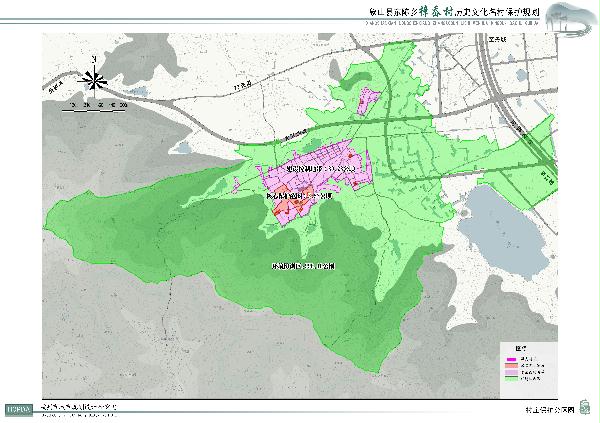

第八条规划范围

规划范围为樟岙村行政范围,总用地面积约601.26hm2,其中村庄用地面积约36.41hm2。

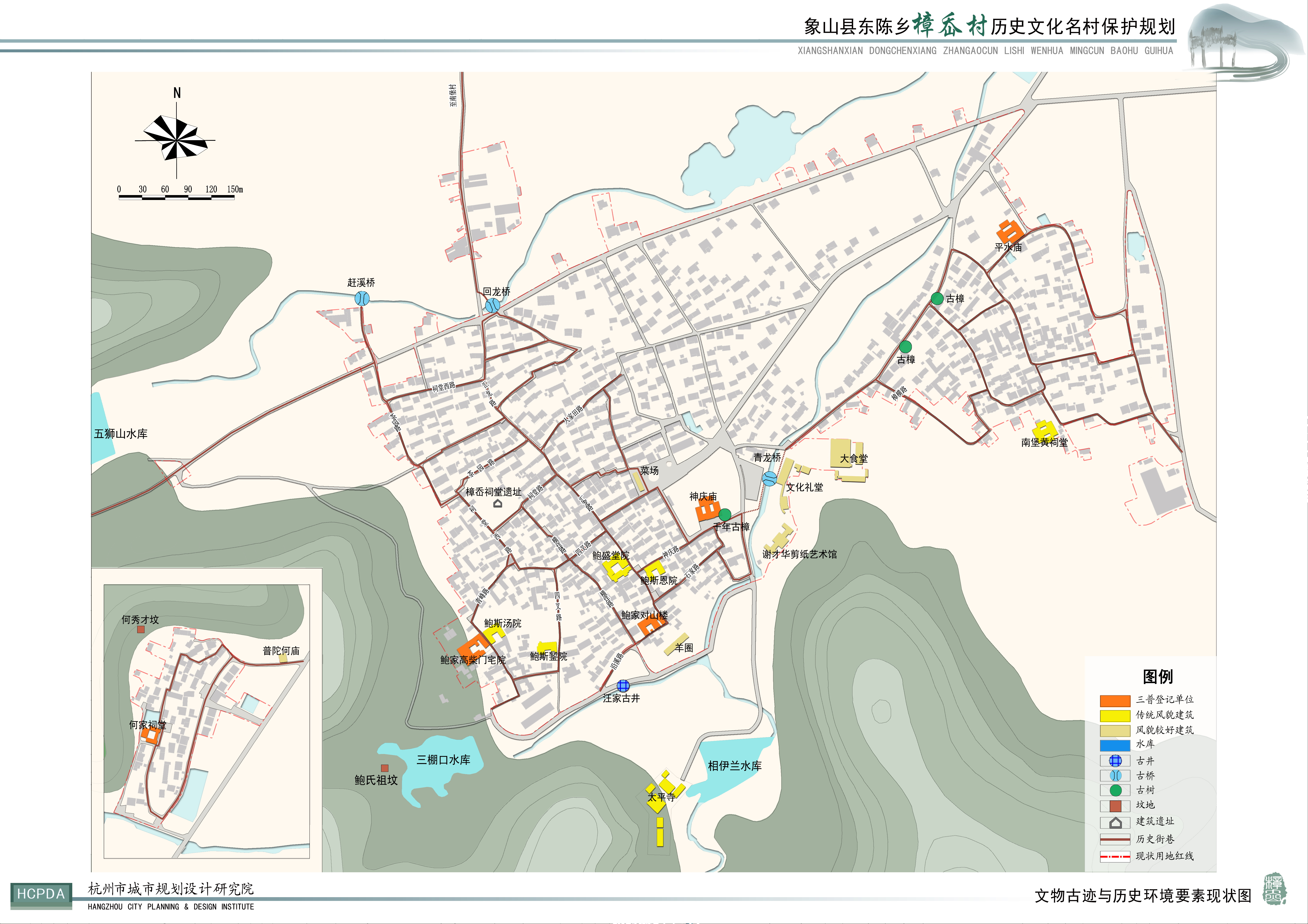

第九条保护内容和保护重点

1、保护樟岙村历史建筑和具有保护价值的传统风貌建筑。

2、保护樟岙村的历史环境、传统格局、传统街巷的空间特色和传统建筑风格。重点保护历经千年、反映樟岙村历史演变脉络的东溪岭古道。

3、保护反映樟岙村的社会生产、生活习俗、生活情趣、文化艺术、礼仪风俗等,重点保护樟岙村剪纸、农民画等非物质文化遗产。

第二章历史文化价值和特色评析第十条历史文化价值和特色评析

1、山环水绕的特色古村。

2、浙东地区留存古道的典型代表。

3、乡村非遗文化的集中展现。

第三章村庄建设规划第十一条人口控制

规划期内村庄人口总量控制在3180人。

第十二条用地规模

至规划期末(2025年),樟岙村人均建设用地控制在114.6m²/人,村庄建设用地规模控制在36.41公顷。

第十三条规划内容

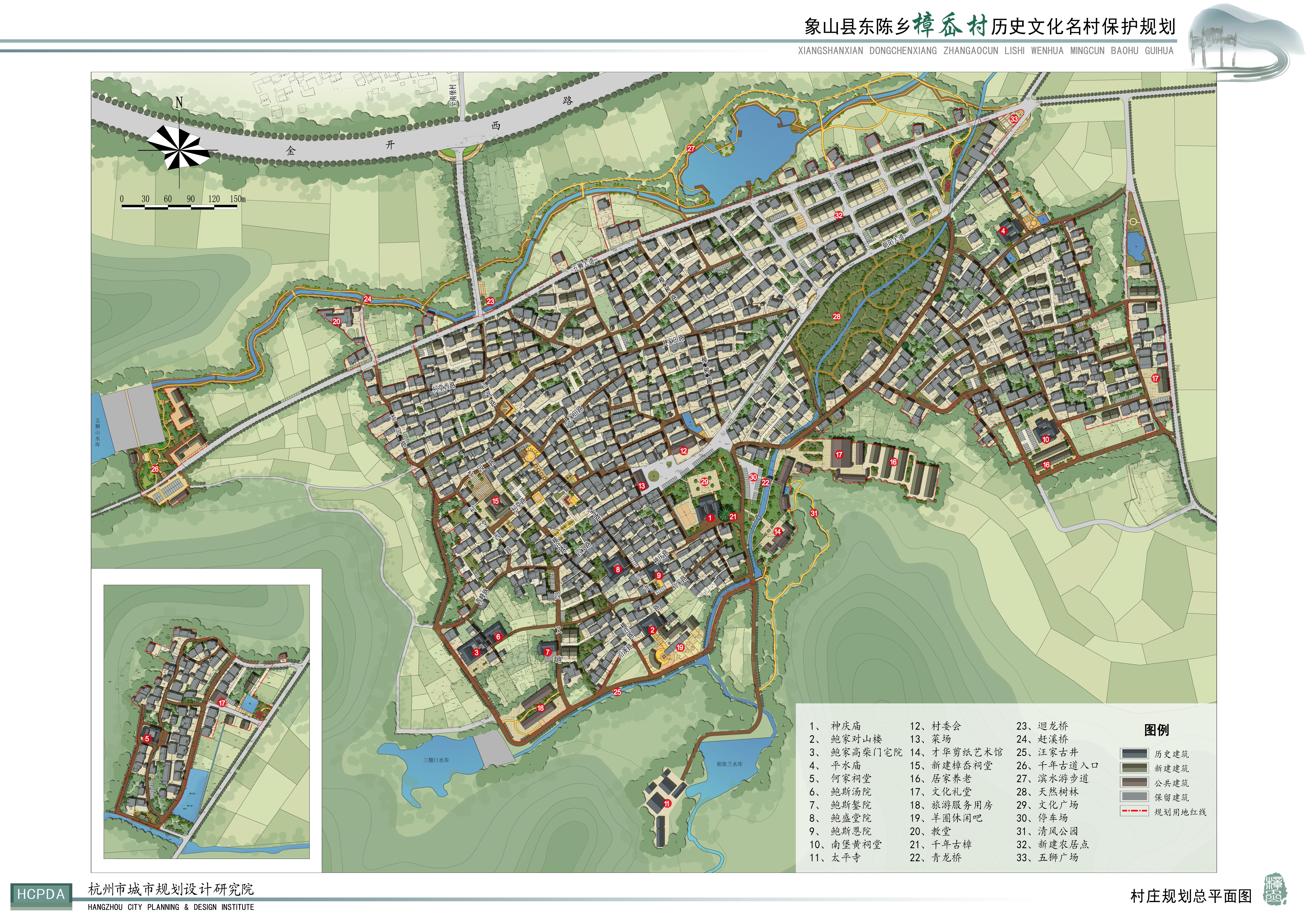

1、根据保护总体要求,适当调整土地使用性质。建设完善名村外围环路,逐步贯通联系名村内部车行、步行交通系统。

2、增加绿化用地和其他开敞空间,为未来可能的建设预留用地;调整零星荒置用地为绿化用地,逐步改造环境。

3、在村庄东入口附近建设新区,集中安置村庄内部拆迁出来的农户及满足未来几年村民建房的需求,村庄内部根据实际情况也可以插空安排新建或者原拆原建。

4、结合樟岙村未来重点发展旅游的方向,规划在现有旅游景点与旅游服务设施的基础上,重点新建千年古道入口景区,重建樟岙祠堂,利用羊圈打造休闲活动场地,形成沿汇龙路的名村特色风貌街,新建停车场、旅游公共厕所等配套服务设施,进一步完善旅游服务功能。

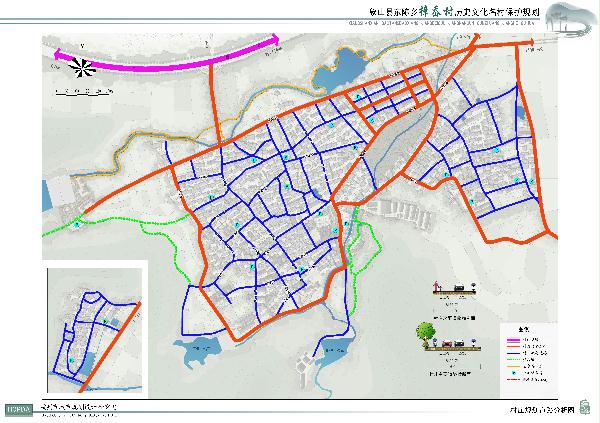

第十四条道路交通规划

1、对外交通

樟岙村对外交通主要通过规划金开西路与茅洋乡联系,通过沿海南线向北联系主城区,向南联系石浦镇。

2、内部交通

保证交通性干道不穿越保护范围,对原有建筑外部空间功能进行梳理打通,形成“主要道路—巷道—广场—自家院落”的开敞空间结构。

(1)梳理村庄内部道路,对局部断头、狭窄的道路进行疏通和拓宽。

(2)对核心保护区内的街、巷、弄等步行路面,充分考虑街巷的空间尺度关系,保持原有的尺度、比例和格局,结合保护区环境特点,按当地风格,以卵石和石板铺设路面,恢复传统街道的风格面貌,形成街巷步行游览道路。

(3)从全村景区化打造的方向考虑,规划建议增加电瓶车等微交通方式,减少旅游车辆对村庄内部的干扰。

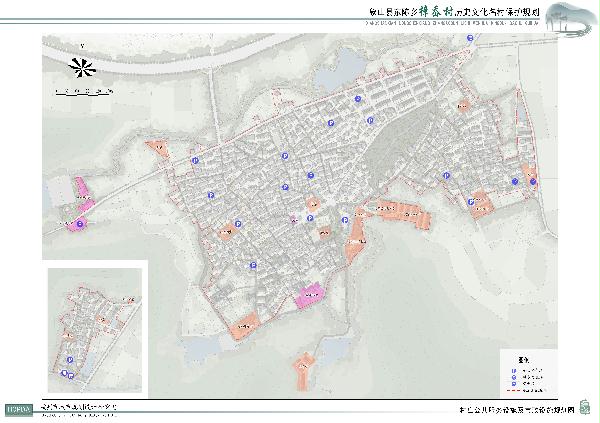

第十五条公共服务设施

1、规划新增两处居家养老用地,一处在忆苦思甜大食堂东南侧,共46间;一处在南堡黄村西南角,共24间。规划原址复建樟岙祠堂,并且在祠堂北侧和东侧,新增两块村庄公共场地,增加村民活动和村庄文化展示空间。

2、规划在村庄内部结合新建居民点、公共设施、旅游设施布局一些绿地和小广场,提升村庄居住品质和整体环境风貌。

第十六条市政基础设施

1、给水

经测算樟岙村日用水量为1100.9立方米/日。给水管网纳入城市联网供水系统。

2、排水

排水体制采用雨污分流制,生活污水需经污水处理池处理后生活污水经污水处理池集中处理后就近排入河流。雨水主要通过明沟排入周边河道,相对比较通畅。预测樟岙村日污水量为825.7立方米/日。

3、电力

预测樟岙村电力负荷为6350kW。电源自村北侧引入。设3个变配电房,设于樟岙村中部、南堡黄村中部和普陀何村西部。

4、通信

现状架空电话线路逐步改造为直埋地下电缆敷设。有线电视线路与电话电缆同沟敷设。保护范围内主要通道敷设4~6孔,每500户左右设置用户交接箱。

第十七条综合防灾规划

1、消防

(1)利用不小于4米宽的道路作为消防应急通道,加强与外围村庄道路的衔接,利于救火与疏散。

(2)按规范设置消火栓,间距不大于120米,核心保护范围内不大于80米,满足扑灭火灾的需要,并充分利用村庄周边水系进行消防。

(3)在常规消防车辆无法通行的街巷,应配置消防摩托,便于人工携带消防器材到现场进行扑救。

(4)核心保护范围内的建筑严禁堆放柴草,且应严格按照《古建筑消防条例》的要求配置各种消防器材和设施。

(5)结合新辟绿化空间增加疏散场地和疏散通道。

(6)核心保护范围内的建筑维修时,应在建筑内部采用防火材料,或对构架进行防火处理;文物保护单位(点)、历史建筑应安装火灾自动报警系统,加强火灾初始期监控;室内线路包绝缘套管。新建建筑应满足民用建筑消防规范。

(7)加强消防知识宣传教育。增强居民防火意识,普及救火设备使用知识,做好设备养护工作。

2、防虫、蚁害规划

加强核心保护范围内的建筑防虫、蚁害工作,制定专项防蚁方案,可考虑通过设坑投饵诱杀、毒土处理、化学药剂毒杀等方法,定期对建筑进行防蚁处理。

3、抗震规划

对木结构建筑的承重结构进行更新和维护。规划区工程建设按烈度6度设防,结合中心绿地广场和广大自然农田,形成临时避震疏散场地,为进一步疏散争取时间。

4、防洪排涝规划

东陈村地处沿海地段,主要应考虑防台风所造成的破坏。防洪主要应以农田水利、水土保持、绿化造林相结合,并采取适宜的防灾减灾设施,宜按照50年一遇防洪标准,安排各类防洪工程设施,在村庄范围内统一设置排洪沟、泄洪沟、护坡及挡土墙等。

第十八条环卫设施

1、优化公共厕所布点,确保旅游景观节点的环境。规划保留现状村委会、文化礼堂东侧、千年古道入口牌坊南侧等6处公共厕所,结合新建樟岙祠堂,羊圈休闲吧新建水冲式公厕2座,公厕宜隐不宜露,结合绿地设置,同时在沿街位置用较明显的指示牌作为指引。公共厕所建筑形式应与周围环境相协调。

2、合理规划垃圾收集点,便于使用和运输,确保名村景观。同时加强垃圾收集点的标准化设置,垃圾收集点的形式应与周围的环境相协调。

第十九条古树名木保护要求

规划对现有三棵古树名木(樟树)加强保护,并进行登记挂牌。

对50年以上的后备古树名木资源也要进行登记管理,并加强保护。

同时适当栽植一批本地植物。

第四章传统格局与历史风貌保护第二十条村庄传统格局保护

樟岙村历史风貌和传统格局可概括为:“两溪夹村,西南枕山,东北开阔,蟾型布局”。

本次规划樟岙村的保护格局为“一心两轴三区”。

一心:结合村委会、神庆庙、剪纸艺术馆等设施共同形成公共服务中心。

两轴:沿汇龙路形成名村历史风貌。

沿迴龙溪形成滨水游憩景观轴。

三区:分别为名村文化体验区、美丽乡村宜居区、新村拓展建设区。

第二十一条山水格局保护

1、山体保护

规划五狮山周边的建设应顺应山体自然坡度,不得对山体进行大面积的土地平整,控制建筑高度。

2、水系保护

樟岙村的两条溪坑,迴龙溪上游是五狮山水库,沙溪坑上游是三棚口水库和相依兰水库。受水库拦水蓄水影响,两条溪坑水量变化较大,在枯水期有部分河床裸露。规划应采取多种手段进行活水、美水治理,特别要加强卫生保洁,禁止在枯水期倾倒垃圾。具体措施如下:

(1)迴龙溪两侧控制5米绿化带,并在其中规划滨水游步道;沙溪坑有条件的河段两侧控制5米绿化带,已经硬质化的驳岸和沿溪建有环溪路的河段适当增加绿化,丰富美化滨水环境。

(2)串联村庄内部水塘,连通水塘与两条溪坑,使水塘水成为活水。

(3)治理水体。对村庄进行截污工程改造,完善村庄排水系统,禁止生活污水进入水塘,切断水体污染的主要源头。清理水面垃圾,净化水质。

(4)严格控制水塘边2米绿化带,结合水塘新建绿地、广场,绿化美化水塘环境,丰富村庄内部公共空间。

3、农田保护

保护基本农田,禁止占用耕地作为除农业功能以外的其他用地,禁止在耕地上建设建筑物,尽量避免种植高杆植物。

第二十二条传统街巷保护

本次规划重点保护核心保护范围内的传统街巷的走向、宽度及空间尺度。

1、保持巷道两边传统建筑的建筑高度、体量、色彩及外观形象,采用条石或鹅卵石路面,恢复墙体抹灰,修复特色灰瓦屋顶,注重建筑细部的维护;

2、结合核心保护范围的整治,利用拆除房屋空地,结合绿地,展示街巷历史。

3、完善基础设施,迁移电线杆,架空电力、电信入地,保证街巷视线通廊;

4、恢复街巷传统名称,完善街巷名牌,路灯绿化等环境小品的设计和设置。

5、对于新建建筑及与风貌不协调建筑,应采取整治、更新等措施,应进行立面传统化处理,保证风貌与街巷其他传统建筑风格相协调。

第二十三条千年古道风貌保护

1、保持古道弹石路面形式,对沿线路面损毁的路段进行原样修复,禁止使用水泥与现代材料修复路面。

2、对古道沿线的路亭、石碑进行保护修缮;对沿线与整体风貌不符或冲突的建构筑物,进行立面传统化处理或拆除。

3、为发展旅游而在千年古道沿线及出入口区域进行的建设,包括新建建筑、景观小品等,必须与古道传统风貌相协调。

第二十四条建筑外部形态保护

规划区范围内建筑以灰瓦白墙为主色调;现有建筑与传统色彩相冲突的需要逐步整治。新建住宅、公建应采用坡屋顶,现有平顶与周边建筑不协调的,要有步骤地平改坡,建筑体量不宜过大,并尽可能多采用具有象山特色的建筑元素和符号。

第二十五条高度、视廊控制

规划保护村庄内部主要视线廊道,控制视廊两侧的建筑风貌,严禁两侧出现不协调建筑物与构筑物。

1、在核心保护范围内的建筑按原高度控制,禁止任意形式的建筑屋顶加建、搭建。

2、在核心保护区范围内的建筑高度应控制在二层以下,檐口高度不得超过7米;在建设控制地带内的建筑高度应控制在三层以下,檐口高度不得超过10米。

3、取消过高的天线及架空电线,保证视廊的通透性。

第五章核心保护范围和建设控制地带保护第二十六条保护范围

核心保护范围:北至茶园路,西至鲍家高柴门宅院,南至羊圈,东至才华剪纸艺术馆和文化礼堂,包含各个历史建筑和历史遗址,重要的历史街巷和历史环境要素等,用地面积约5.57公顷。

建设控制地带范围:北至新建旅游服务中心,东至南堡黄村东,西至山体,南至剪纸艺术馆,以及千年古道入口区域、普陀何村现状建设区域,用地面积约39.23公顷。

第二十七条核心保护范围保护内容

重点保护核心保护范围内的历史建筑;保护樟岙村传统风貌建筑风格、院落空间和汇龙路、青峰路、四叉路等传统街巷空间的特色;保护村庄历史风貌以及与其有密切关系的历史事件、历史人物、历史变迁等的物质载体和空间;保持核心保护范围内居住的功能,适当增加展览、教育等功能;尽量保持范围内的人文特征。

第二十八条核心保护范围保护措施

1、应整体性地保持传统历史原貌。范围内历史文物古迹必须按文物古迹保护规划进行保护与控制。范围内的传统建筑、古树、古井、池塘河流、历史街巷等必须按其保护要求进行严格保护,不得改变其传统历史环境特点。

2、核心保护范围内除必要的基础设施和公共服务设施外,不得进行与保护文物和名村风貌无关的工程建设,严禁各类过境交通穿越核心保护范围;各类市政工程设施须经过核心保护范围的应采取绕行或埋地铺设。各种建设活动需在城市规划主管部门和文物管理部门根据保护规划的要求严格审批下进行。

3、核心保护范围内建设活动应以维修、整理、修复及内部改造为主;其建设内容应服从文物古迹的保护要求,其建筑形式、体量、色彩、高度都应与保护对象相适应。规模较大的修建活动和环境变化应经专家评审。与历史风貌不协调的现代建筑应进行更新改造,对于严重影响风貌的现代建筑应限期拆除。

4、核心保护范围内的建筑功能以传统民居为主,传统建筑应加强维修,建筑风格应保持灰瓦白墙,建筑门、窗、墙体、屋顶及其他细部必须严格按东陈村传统民居特色做法执行,保持原有建筑高度。

5、加强公共服务设施和市政基础设施的建设,改善当地居民生活环境。原有架空电线杆、有线电视天线等有碍观瞻之物应移位或埋地敷设,路面应保持、恢复石板铺砌,街道小品具有地方特色,禁止采用现代城市的做法。

第二十九条建设控制地带保护要求

1、该范围内各种建设活动应依据保护规划的要求经城乡规划和文物管理部门审批才能进行。

2、对现有建筑的维护、修缮、整治,建议以传统的工艺做法为主,建筑材料建议使用土、石、木等传统材料。

3、新建、扩建建筑应在形式、高度、体量、色彩等方面与历史风貌相协调;建筑形式以坡屋顶为主,以灰瓦白墙为主色调,建筑高度控制在3层以下。新建建筑功能应以居住和对环境不产生污染的配套服务建筑为主;对不符合上述要求的新旧建筑,除必须搬迁及拆除的以外,应逐步改造其立面形式和建筑色彩,以达到环境风貌的统一。

4、路面铺砌、架空杆线和街道小品的要求同核心保护范围。应尽可能保留现存的原生态资源,保持名村的历史环境整体性。

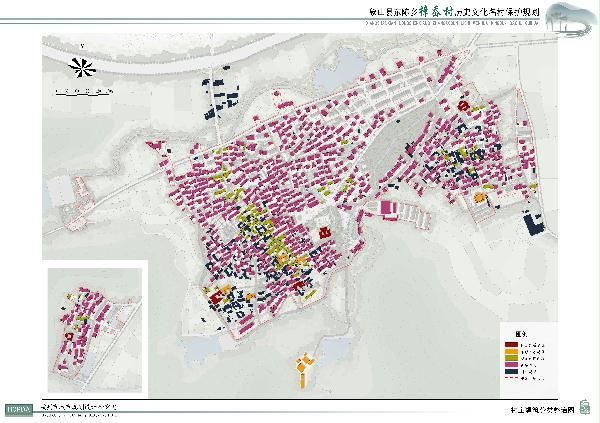

第三十条建筑分类保护整治

将保护范围内建筑物、构筑物分五类进行保护和整治方式:保护修缮、维修改善、整治改造、保留、拆除。在保护管理中,应依据规划确定的建筑物、构筑物的不同类型及其相应措施,实行分类保护。

第三十一条新、改、扩建建筑形态引导

1、建筑材料允许采用现代建筑材料,以符合当代特征的建筑构造与施工方式,可使用喷漆工艺作出仿条石基础效果。

2、建筑色彩应当与周边建筑相协调,鼓励采用规划主色调。

3、建筑屋顶应尽量使用坡屋顶,应当注重实用性与景观性的结合,充分利用坡顶空间。

4、鼓励在建筑重点部位比如入口、山墙、窗洞口等处使用传统符号。

第六章主要空间节点整治规划第三十二条汇龙路整治

1、对汇龙路进行建设改造,恢复传统街巷空间。

2、对两侧建筑进行立面整治,屋面采用双坡墙灰瓦形式,通过对建筑细部的改造,增强街巷的古意氛围。

3、对汇龙路路面进行整治,有空间的路段增加石材铺装。

第三十三条千年古道入口区块整治

1、对五狮山水库大坝进行修整,在水库管理用房前增加游廊,展示剪纸、农民画、古道等樟岙特色文化元素。对大坝下的区块进行场地平整和景观设计,可作为烧烤、野餐等休闲活动场地。

2、梳理千年古道入口周边道路、水系、绿化、牌坊的整体关系,新建生态停车场,塑造千年古道入口醒目的形象。

第三十四条羊圈区块整治

1、对羊圈进行修缮,改造为亲子休闲娱乐吧。

2、对羊圈外围场地进行整治。增加休闲座椅与公厕,改造为休闲广场。

第七章文物古迹的保护第三十五条历史建筑为:鲍家对山楼、神庆庙、鲍家高柴门宅院、南堡黄平水庙、普陀何何家祠堂、鲍斯恩院、南堡黄祠堂、鲍斯汤院、鲍斯錾院、鲍盛堂院,共10处。其中本次规划推荐历史建筑为鲍斯恩院、南堡黄祠堂、鲍斯汤院、鲍斯錾院、鲍盛堂院,共5处。

第三十六条历史建筑保护控制要求

历史建筑的保护、利用及管理严格按照国家、浙江省、宁波市等规范要求的相关条款进行。

1、任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。合理划定保护范围,提出具体保护措施和利用要求,报县人民政府及同级文物主管部门批准,作为依法保护利用、管理依据。

2、象山县人民政府应建立历史建筑档案,在历史建筑出入口设置保护标志,标志的大小、位置、色彩、内容都应当体现地方特色,并与名村其他标志保持一致。标志应标识历史建筑的名称、建筑面积、营造年代、风格特色等信息。

3、历史建筑应保持原有的高度、体量、外观形象及色彩,建筑的平面布局、院落、树木等不得破坏。

4、历史建筑宜继续延续其使用功能。对于现状保护情况较差的,应进行必要的外部修缮,完善内部设施,改善使用条件;对于使用功能不能满足现代要求的,可进行使用功能调整或内部更新,以满足现代使用的需要。修缮应保持建筑的历史真实原貌,建设活动必须避让保护建筑。历史建筑周边5米范围区域的建筑必须在外观、高度、风貌、色彩和室外地面高程上与保护建筑统一。

5、历史建筑经鉴定为危房需要翻建的,所有人、使用人和管理人应当按照原地、原高度、原外观的要求编制建设方案后,向县城市规划行政主管部门提出书面申请。

第八章非物质文化遗产保护第三十七条保护原则

保护非物质文化遗产,应当注重“真实性、整体性和传承性”的原则,有利于村民的文化认同,有利于促进社会和谐和可持续发展。对非物质文化遗产及栖息地实施整体保护。

第三十八条保护内容

现状樟岙村有两个入选非遗名录的项目。其中,以谢才华为代表的象山剪纸是省级传统美术类非物质文化遗产;以高妙兰农民画为代表的象山农民画则入选市级传统美术类非物质文化遗产名录。本次规划重点保护樟岙村剪纸艺术和农民画艺术。

第三十九条保护措施

1、组建名村非物质文化遗产管理机构,管理日常非物质文化遗产的保护及策划组织节日活动,对每一项非物质文化遗产建立档案及相关数据库,健全信息共享机制。

2、保护属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所,避免遭受破坏。

3、保护非遗文化的物质空间载体,积极创建非遗传承基地。利用才华剪纸艺术馆,开辟农民画传承基地,将樟岙农民画的技艺特色、文化底蕴、人文背景推广开去,并把农民画引入艺术教育领域,使农民画艺术薪火相传。

4、大力培养非遗传承人,通过传、帮、带等手段,确保非遗文化带带相传。

5、通过互联网新媒体等宣传新途径,扩大樟岙村非物质文化遗产的区域影响力,提高全社会保护非物质文化遗产的意识,同时以非遗文化为牌促进乡村旅游发展。

6、对在非物质文化遗产保护工作中作出显著贡献的组织和个人,按国家有关规定予以表彰、奖励。

第九章展示、利用规划第四十条开发具有传统特色的旅游项目

樟岙村旅游加强与象山乃至长三江区域旅游的对接,以千年古道为依托做好历史文章,开展滨水漫步、水库游赏、古道登山等为主的休闲活动。挖掘剪纸、农民画两大非物质文化遗产,继承发扬非遗文化,增加游客体验学习的内容。结合村庄多植樟树的特色,以古宅深巷为主题,重现名村历史生活场景,让游客体验名村氛围。

第四十一条旅游展示规划

展示主题:保存完好的东溪岭千年古道、极富特色的剪纸艺术、富有地方特色的农民画、山环水绕的自然风光。

展示游线:古道登山健步游线、古宅深巷文化游线、非遗文化体验游线。

第四十二条标识系统

在主要历史建筑、传统街巷、旅游设施的入口处及水系、古井、古树设置标识。标识牌可采用碑牌、绘制历史简图等形式,标识牌应说明历史文化价值、与之相关的历史事件、名人事迹、设计时间。

第十章近期保护规划第四十三条近期规划措施

1、重点做好传统建筑、传统街巷空间格局的保护工作。

2、积极对名村风貌、格局造成严重影响的因素进行治理。

3、改善基础设施,优化名村生活环境。

4、加强名村保护管理工作,提出治理措施。

第四十四条近期规划项目

1、修缮核心保护范围内的历史建筑。

2、对重点街巷,特别是汇龙路沿线开展整治,拆除街巷两侧搭盖建筑,道路路面局部恢复鹅卵石、青石板路面。

3、对千年古道景区入口、五狮山水库大坝下方场地进行环境整治。

4、电力、电信线由原纵横交错的架空线逐步改造为线路并杆或采用埋地线。

5、增加消防、环卫设施,补充完善旅游标示标牌。

6、进行道路、绿化、池塘水体等村容整洁行动,治理环境。

第十一章实施管理措施第四十五条规划的实施应从政府政策、法规的保证,资金的保障,人才的培养,宣传等方面抓起。

1、在名村保护规划的基础上,应进一步开展详细规划层面的规划和设计,层层深化,指导保护工作的具体实施。

2、完善立法,强化名村保护规划的法律法规性质,保证其权威性和严肃性,对于违反规划进行开发建设的单位和个人明确处罚措施,对各个层次的保护规划要通过一定的法律程序予以批准。任何单位和个人有权检举、控告和制止破坏、损坏传统风貌和历史建筑的行为。

3、建立健全名村保护管理体制,完善名村保护委员会,发挥名村保护的领导、协调和监督作用,审查相关的规划设计项目,审议保护和村庄建设中遇到的问题。

4、加大宣传力度。积极利用互联网平台、手机APP、电视、广播等媒体对东陈村进行宣传,扩大名村知名度及影响力。

政府部门要统一思想,增强全社会对名村保护的意识,扩大名村的影响力,激发村民的自豪感,逐步形成全社会对名村保护意义和价值的共同认识,鼓励公众参与名村的保护工作。

5、将名村保护、管理和建设的专项费用列入政府财政计划;提倡“政府个人共同出资”的模式,利用好地方财政性拨款、集体单位、社会赞助、居民筹款等资金,加强历史建筑、非物质文化遗产的保护和恢复;结合旅游发展,收取合理的历史文化保护建设费,专门用于名村的保护、服务和管理。

附表:建筑保护引导一览表

| 三普编号 | 历史建筑普查编号 | 名称 | 地点 | 保护范围及控制要求 | 建设控制地带范围及控制要求 | 保护及利用要求 |

| 330225-0146 | XSDC-028 | 樟岙鲍家对山楼 | 樟岙村298号 | 保护范围:保护范围以樟岙鲍家对山楼建筑本体为界,面积约545平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建设控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约1144平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后为特色民宿。 |

| 330225-0477 | XSDC-029 | 神庆庙 | 樟岙村469号 | 保护范围:保护范围以神庆庙建筑本体为界,面积约828平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建设控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约1466平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后为村老年活动中心。 |

| 330225-0479 | XSDC-030 | 樟岙鲍家高柴门宅院 | 樟岙村46-53号 | 保护范围:保护范围以樟岙鲍家高柴门宅院建筑本体为界,面积约964平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建设控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约1688平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后为特色民宿。 |

| 新增 | XSDC-031 | 樟岙鲍斯恩院 | 樟岙村274-278号 | 保护范围:保护范围以樟岙鲍斯恩院建筑本体为界,面积约396平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建设控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约895平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后为文化展示功能。 |

| 330225-0346 | XSDC-032 | 南堡黄平水庙 | 南堡黄村北部 | 保护范围:保护范围以南堡黄平水庙建筑本体为界,面积约597平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建筑控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约1385平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后仍延续宗教功能。 |

| 新增 | XSDC-033 | 南堡黄祠堂 | 南堡黄村西南部 | 保护范围:保护范围以南堡黄祠堂建筑本体为界,面积约569平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建筑控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约1292平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后作为南堡黄村老年活动中心。 |

| 330225-0475 | XSDC-034 | 普陀何何家祠堂 | 普陀何村北部 | 保护范围:保护范围以普陀何何家祠堂建筑本体为界,面积约402平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建筑控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约937平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后仍延续宗教功能。 |

| 新增 | XSDC-035 | 樟岙鲍盛堂院 | 樟岙村269号 | 保护范围:保护范围以樟岙鲍盛堂院建筑本体为界,面积约402平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建筑控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约1525平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后为特色民宿。 |

| 新增 | XSDC-036 | 樟岙鲍斯汤院 | 樟岙村40号 | 保护范围:保护范围以樟岙鲍斯汤院建筑本体为界,面积约455平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建筑控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约983平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后为商铺,售卖村庄特色产品。 |

| 新增 | XSDC-037 | 樟岙鲍斯錾院 | 樟岙村330号 | 保护范围:保护范围以樟岙鲍斯錾院建筑本体为界,面积约495平方米。 控制要求:定期修缮文物建筑,加强必要日常的管理和维护。 | 保护范围:建筑控制地带从本体外墙向外延伸5米为界,面积约1111平方米。 控制要求:在建筑控制地带内严格控制新建建筑物。周围环境改造要与保护建筑风貌相协调。 | 修缮改造后为民居建筑,延续居住功能,且对外开放参观。 |

注:三普编号即全国第三次文物普查编号。新增即本次规划推荐历史建筑。

公示图集

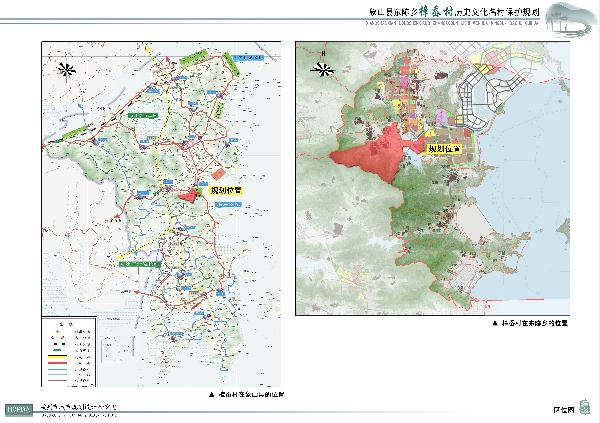

1、区位图

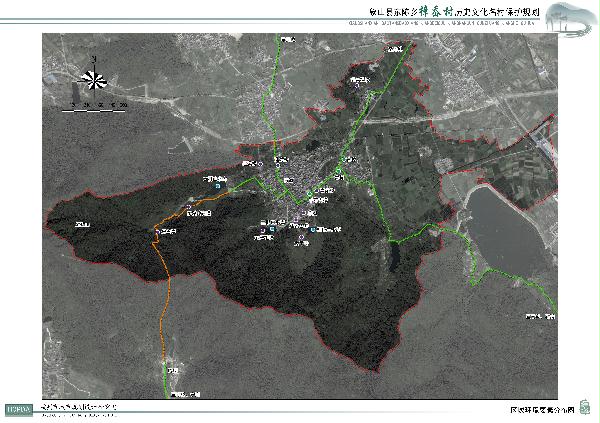

2、村庄文物古迹分布现状图

3、村庄历史环境分布现状图

4、村庄保护分区图

5、村庄建筑分类整治图

6、村庄土地利用规划图

7、村庄规划总平面图

8、村庄规划道路分析图

9、村庄公共服务及市政设施规划图