象山县中心城区东谷湖(ZX38)片区控制性详细规划

01、总则

规划目的

为落实并完善象山县中心城区总体规划所确立的发展目标,明确本区未来发展方向及策略,实现跨越式、可持续发展,并更好地协调各专业各部门的需求和规划管理部门的管理要求,特编制象山县中心城区东谷湖(ZX38)片区控制性详细规划。

规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《城市用地分类与规划建设用地标准GB50137-2011》

《城市规划编制办法》

《浙江省城乡规划条例》

《宁波市控制性详细规划编制导则》

《象山县城乡规划管理技术规定》

《象山县城市(中心城区)总体规划(2006~2025)》

《象山县域总体规划(2005~2020)》

《象山县靖南水厂地段(ZX-03)控制性详细规划》

《象山县凤跃山公园景观规划设计方案》

其它国家、浙江省和宁波市相关法律、法规、标准的规定。

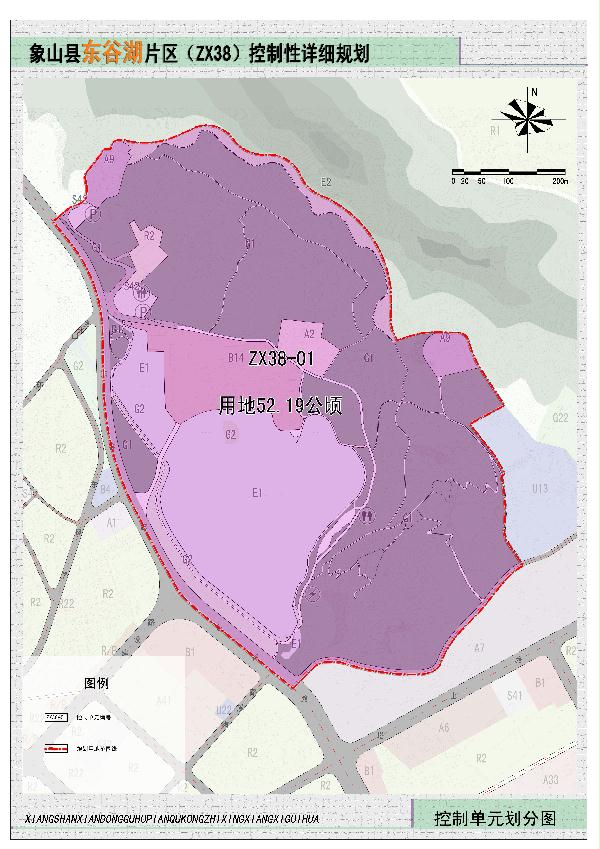

规划范围

规划用地位于象山县中心城区北部东谷湖区域,本次编制区的编号为ZX38。东谷湖片区东、北侧紧邻万岙山,西为东谷路,南靠塔山路,规划用地面积为52.19公顷。

规划期限

本规划确定的规划期限与《象山县城市(中心城区)总体规划(2006~2025)》

保持一致,规划期限到2025年,规划基准年为2016年。

规划成果

本规划成果包括法定文件、技术管理文件和附件三大部分。法定文件是控制性详细规划的法定控制内容,包括法定文本和法定图件;技术管理文件是控制性详细规划的技术控制内容,包括技术管理文本、图纸和图则;附件是对规划内容和规划过程的必要补充和说明,包括规划编制与修改情况说明等。

法律效力

本规划经象山县人民政府批准后生效,并自公布之日起实施。

其他规定

技术管理文件的所有内容应遵循法定文件的规定;控制性详细规划的实施应参照《宁波市控制性详细规划管理暂行规定》。

02、功能定位、控制规模和规划结构

2.1功能定位

确定本规划区的功能定位为:象山中心城区北部结合山水、慢行系统等功能的山林休闲公园。

2.2发展目标

(1)优化布局

根据功能定位及用地布局,对区块内的生态空间、公共空间等用地布局进行优化,搬迁零星的工业厂房,提升该区环境,优化生态环境,提升该区的活力与文化内涵。

(2)完善配套

配合城市后花园的塑造,完善补充公共服务功能,充分发挥公共服务设施的市场化调节作用,保证为城市的文化交流、居住生活等功能提供完善、便捷、高效的服务。

(3)梳理交通

交通体系的建立将从对外交通和步行系统两个层次综合考虑;对外交通重点理顺本单元与象山城区的联系,形成与周边地区快速、便捷的联系通道;单元内完善步行道路系统,并合理建设各景观节点之间的连接通道,提高运行效率,形成合理化的路网结构。

(4)提升环境

保护、开发和利用规划单元内外的水系、绿地、农田等自然生态资源,提升整体生态环境,形成变化丰富、精致有序的自然生态空间。

2.3控制规模

本区总用地面积52.19公顷,居住人口28人。本区的总建设容量6.11万m2,其中保留的建设容量4.59万m2,新建的建设容量1.52万m2。在建设过程中,控制单元的总建设容量不得突破。

2.4规划结构

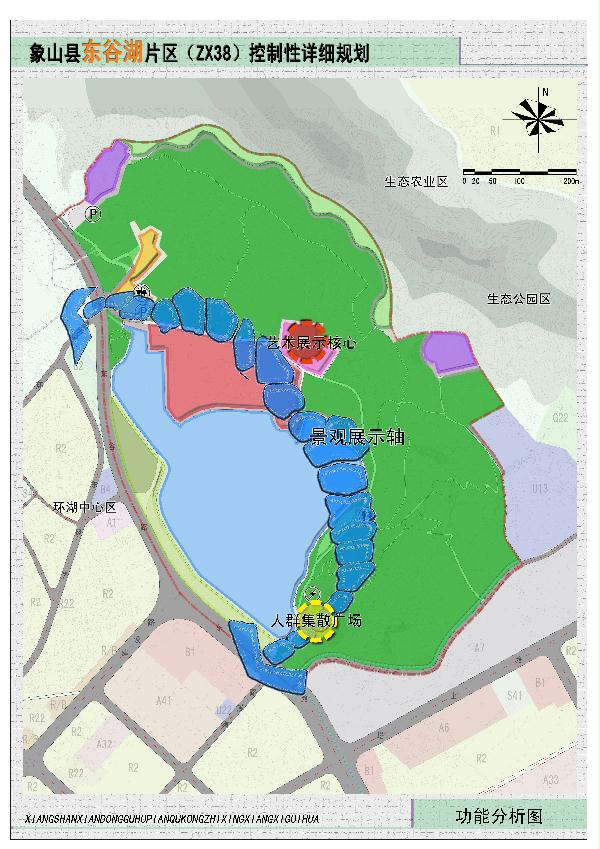

本片区形成:“一轴、二心、三区”的规划结构。

一轴:串联区块南北生态与公共开敞空间而成的城市景观展示轴。规划由西北向南,绿色开敞空间与公共活动相互融汇,在中部形成生态公园景观展示轴。

二心:区块中部改造扩建后的德和根艺美术馆作为艺术展示中心,以及南侧现状保留的作为公园入口的中心集散广场。

三区:由东谷路向东北辐射形成环湖中心区、生态公园区和生态农业区。

03、控制单元

控制原则

为保障城市有序发展,增强规划实施的可操作性,既要保证规划的刚性和严肃性,又必须赋予规划必要的弹性。为此,通过控制单元的平台将规划的刚性与弹性结合起来。

控制单元提出总量控制、分量平衡、弹性开发的控制原则。通过严格控制单元建设总量,来控制整体的开发强度,而单元内各地块分量允许突破并相互平衡,由此来增加地块的开发弹性。

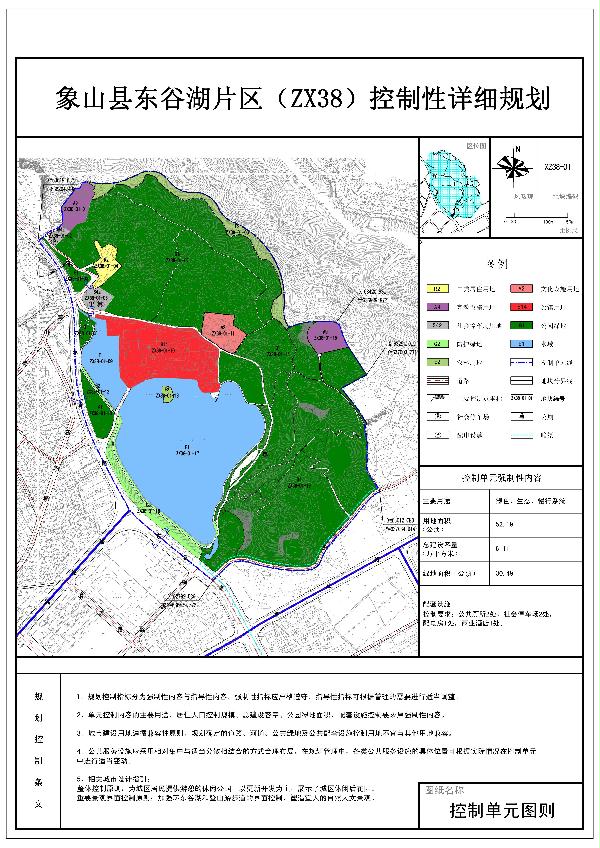

单元划分

本片区用地面积52.19公顷,用地相对较小,主要以山林休闲公园为主。因此,规划将本片区划分为1个控制单元,单元编码为ZX38-01。

控制内容

控制单元的强制性内容包括控制单元的主要用途、居住人口控制规模、总建设容量、公园绿地面积、配套设施控制要求等。

本区总用地面积52.19公顷,居住人口28人。本区的总建设容量6.11万m2,其中保留的建设容量4.59万m2,新建的建设容量1.52万m2。在建设过程中,控制单元的总建设容量不得突破。

| 控制单元编号 | 主要用途 | 用地规模(hm2) | 居住人口控制规模(人) | 总建设容量(万m2) | 公园绿地面积(hm2) | 配套设施控制要求 | ||

| 保留 | 新建 | 总计 | ||||||

| ZX38-01 | 绿色、生态、慢行系统 | 52.19 | 28 | 4.59 | 1.52 | 6.11 | 30.49 | 公厕2处,商业酒店1处,社会停车场2处,配电房1处。 |

控制单元内容一览表

04、用地规划

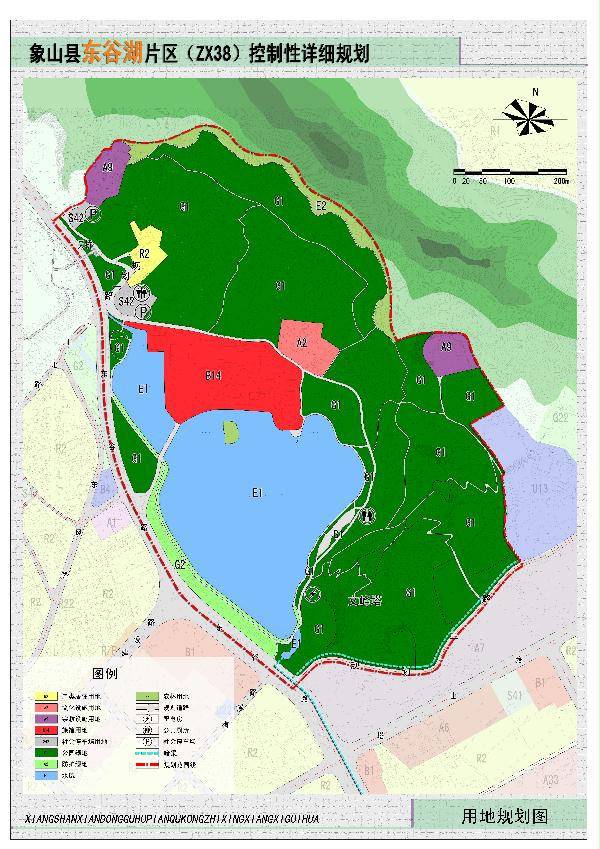

4.1居住用地(R)

同家铸造模具厂为第一批退城进园企业,根据批准规划,地块改造为二类居住用地,重点以提升生活品质为目标,营造自然山水宜居小区。

规划居住用地(R)面积0.45公顷,占城市建设用地面积的1.12%。

4.2公共管理与公共服务设施用地 (A)

规划文化设施用地面积0.71公顷,其中在德和根艺美术馆的东侧预留文化设施用地一处;规划保留现状两处宗教用地,其中东谷寺庙用地面积0.59公顷;长寿庵用地面积0.58公顷。

规划公共管理与公共服务设施用地(A)面积1.88公顷,占城市建设用地面积的4.68%。

4.3商业服务业设施用地 (B)

规划保留现状东谷湖度假酒店,用地(B)面积3.41公顷,占城市建设用地面积的8.50%。

4.4绿地与广场用地(G)

规划绿地与广场用地(G)面积31.70公顷,占规划建设用地面积的79.02%。其中公园绿地30.49公顷,防护绿地1.21公顷。

公园绿地:规划利用已有的万岙山山体及自然东谷湖水系增加小公园和环湖绿地,美化环境,为居民提供日常休闲活动生态公园。

防护绿地:作为隔离东谷路对区块内环境影响的绿地,布置在东谷湖堤坝沿线。

4.5非建设用地(E)

主要为水域和农林用地,用地面积12.07公顷。其中水域面积10.75公顷;农林用地面积1.32公顷。

规划用地构成表

| 序号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(hm2) | 占建设用地比例(%) | |

| 1 | R | 居住用地 | 0.45 | 1.12 | |

| 其中 | R2 | 二类居住用地 | 0.45 |

| |

| 2 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.88 | 4.68 | |

| 其中 | A2 | 文化设施用地 | 0.71 |

| |

| A9 | 宗教用地 | 1.17 | |||

| 3 | B | 商业服务业设施用地 | 3.41 | 8.50 | |

| 其中 | B14 | 旅馆用地 | 3.41 | ||

| 4 | S | 道路与交通设施用地 | 2.68 | 6.69 | |

| 其中 | S1 | 城市道路用地 | 2.23 |

| |

| S42 | 社会停车场用地 | 0.45 | |||

| 5 | G | 绿地与广场用地 | 31.70 | 79.02 | |

| 其中 | G1 | 公园绿地 | 30.49 |

| |

| G2 | 防护绿地 | 1.21 | |||

| 6 | H11 | 城市建设用地 | 40.12 | 100.00 | |

| 8 | E | 非建设用地 | 12.07 |

| |

| 其中 | E1 | 水域 | 10.75 |

| |

| E2 | 农林用地 | 1.32 |

| ||

| 9 | 合计 | 52.19 | |||

05、绿地及公共开放空间规划

5.1绿地结构

区块的绿地及开放空间一方面要充分利用现有资源,体现低丘、滨海特色;另一方面应重点保护自然资源,并节约用地,充分体现可持续发展的规划理念,逐步形成绿绕水转的特色景观,构建以“面”为主、“点、线、面”有机结合的绿化景观网络结构。

“点”——指道路旁绿地;

“线”——指沿道路、水系形成的绿脉,是区块的开放空间廊道;

“面”——指由公园所构成的大面积片状绿化。

通过以上的绿化景观结构以点连线、点线成面、有机结合,形成网络化的多维绿地及开放空间系统,达到生态和环境效益最大化。

5.2公共开放空间系统

公共开放空间是城市公共活动的聚集点。开放空间廊道指生态游憩绿廊;重点开放空间包括重要公共设施的开敞空间和主要景观节点。

沿规划区内部步行路网的走向,贯通规划区南北空间,沿东谷湖绿地公共开放,形成连续的游憩绿廊,有利于组织步行系统,并连接各公园、广场和公共服务设施,方便居民生活和游玩。

根据《东谷湖中心景观岛周边环境景观规划设计》,位于东谷湖南侧的水岸线宜设置栈道等多种方式的空间廊道,增加环湖路的慢行道路密度,实现公共开放空间的连续性,无缝环状路网的完善性。

5.3步行系统

规划在现状环东谷湖游步道的基础上,增加多条依山而设的游步道,形成环状自由的步行网络结构。在通往东古寺庙道路中,现状已有高架步行桥跨东谷路通往老城区步道。

组织公共开放空间,形成完整的步行空间体系,有助于公共空间及配套设施的连结,并为居民提供散步健身游憩的步行空间。

沿水体游憩步道应设有独立的铺装、成茵的绿林、方便的座憩设施等。

06、道路交通规划

6.1、规划目标

以规划区域内部原有的步行道路系统为基础,合理改善地块内各区域的步行交通连线,建立起便捷舒适的游步道系统。

6.2、路网规划

1、路网结构

规划依据现状地形走势,采用自由式道路网结构。

2、道路等级

道路分为主干路、和支路二级。

主干路:东谷路南段(38m)、东谷路北段(24m)。

支路:规划一路、规划二路和规划三路,红线宽度为8-10m。结合用地灵活布置,以完善路网结构。建议规划一路平时主要作为慢行道和人行道使用,特殊情况允许车辆通行。

07市政工程规划

7.1给水工程

1、需水量预测

经预测,规划范围内最高日用水量为583吨/日。

2、供水水源

本片区近期仍由靖南水厂供水,待城市供水主干环网建成后,靖南水厂及滨海水厂联网供水。靖南水厂设计规模为6万m3/d,水厂主要水源为隔溪涨水库、溪口水库,滨海水厂设计规模为20万m3/d。

3、管网布局

规划结合东谷路现状给水管网和老城区给水管网,在新建规划一路、规划二路设置给水管网,管径为DN200,逐步完善本片区的供水网络,从而提高供水安全。

7.2排水工程

1、排水体制

规划本区排水体制采用雨污分流制。

2、雨水工程

规划雨水量采用象山县暴雨强度公式计算:

暴雨强度公式采用:

Q=1311(1+0.6981gP)/(t+6.741)0.575(毫米/分钟•平方米)。

——管道设计重现期P采用一年一遇,初始汇流时间采用10-15分钟;

——雨水流量计算公式Q=167ψFi(升/秒);

——综合径流系数ψ采用0.6。

根据上述公式,考虑规划区降水的汇流历时在 20~30min之间,计算规划区暴雨强度。

3、污水量预测

经预测,本规划区内平均日污水量为466吨/日。

4、污水排放规划

本区污水排入丹城污水处理厂处理后排放,丹城污水处理厂远期控制规模9万吨/日。

7.3电力工程

1、电力负荷预测

经预测,至规划期末,本区用电负荷为0.43万千瓦。

2、供电设施

规划本片区范围内南侧现状一处配电房,现状电源由规划区外110kV城北变供应,待城市供电主干环网建成后,由110kV城中变、110kV丹城变、110kV林海变和110kV城北变等联网供电。

3、电网布局

规划10kV主干线路全程采用电缆穿电力管沟敷设。

7.4电信工程

1、装机量预测

经预测,至2030 年本区电信装机容量为1181门。

2、通信管线规划

规划各种信息线路均地下穿PVC管敷设,统一规划、联合建设信息化综合通信(电信、移动、联通、有线电视、宽带)管线工程。

通信管道铺设在道路西侧或北侧的人行道、慢车道或绿化带上。

3、设施规划

规划本区由区外的丹城电信母局服务。

7.5燃气工程

1、用气量预测

本片区天然气总用气量约为0.8万立方米/年。

2、设施与管网规划

规划保留现状燃气管道,结合地块改造新建燃气管道,以完善本区供气管网,管径在DN150。

7.6环卫工程

1、生活垃圾

规划倡导的低碳理念,将促使垃圾的减量化。至规划期末按本区居民人均日产垃圾1.2kg计算,垃圾产量变化系数采用1.2,则规划最高日产垃圾量0.03吨。

生活垃圾收集逐步由袋装化向分类化、资源化收集过渡。开展资源回收和垃圾综合利用,提倡“循环经济”、“零垃圾设计”。

2、公厕

保留区内一座公厕,规划结合公共停车场新建公厕1座。规划单一公厕建筑面积为60平方米,内部应设残疾人专用设施。

7.7管线综合

1、水平布置

水平布置,由路北至路南或由路西至路东依次为:电信管、燃气管、污水管、雨水管、给水管、电力管。它们之间的最小水平净距需满足规范要求。

2、垂直布置

工程管线交叉敷设时,自路面向下的排列顺序为:电力管、电信管、燃气管、给水管、雨水管、污水管。

工程管线交叉时,管线之间的最小垂直间距需满足规范要求。

工程管线的最小覆土深度:电力管管顶最小覆土深度0.6m;电信管管顶最小覆土深度0.7m;燃气管管顶最小覆土深度0.8m;热力管管顶最小覆土深度0.7m;给水管管顶最小覆土深度0.7m;雨水管、污水管控制在以上管线下方,交叉时局部调整。

08、防灾体系规划

8.1防洪排涝

依据《城市防洪工程设计规范》对防洪标准的规定,区块排涝标准按20年一遇标准设防,防洪标准按50年一遇标准设防。20年一遇洪水位3.23m,50年一遇洪水位4.02m。

8.2消防规划

(1)规划本片区不另设置消防站,本区消防由城中消防站负责。

(2)消防用水可由给水管网系统供给,并积极利用河道等天然水源,室外消火栓间距不大于120m。

(3)消防车通道的主体为本区范围内的主、次干道和支路,应按规范要求建设和改善消防通道,切实保障畅通无阻,保证消防车通道通畅、安全。

(4)公共建筑、大型民用建筑等场地,属于消防重点保护单位的,其规划建筑中必须严格按照消防技术规范的规定,保证城市消防的要求。

(5)建筑耐火等级低的危旧建筑密集区及消防安全条件差的其它地区,应提早纳入旧城改造规划和实施计划,消除火灾隐患。

8.3抗震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)的规定,本规划区位于地震动参数0.05(Ⅵ度)。

8.4地质灾害规划

本规划区域为地面沉降次重点防护区。

对于地面沉降次重点防护区,应控制地下水开采量,严格执行地下水开采审批制度,建立健全地下水位、地面沉降监测网络;开展工程性地面沉降监测和防治工作。

8.5防台抗汛工作

(1)在规划管理中,防洪、消防和抗震避灾设施的具体位置可根据实际情况作相应变动,但不能变更规划强制性内容和削弱防灾设施的防灾功能。

(2)在规划管理中,集结点以及专业队工程、医疗救护工程、人员掩蔽工程等各类配套工程的位置可根据实际情况作适当变动。

(3)单体建筑的人防配建指标按相关政策和规定执行。